離職率怎麼算都怪怪的?問題可能出在—你根本不知道該算哪個日期】

離職報表常被拿來針對,但HR算離職率之前,常常連最基本的問題都回答不出來:「到底哪一天才算離職日?」

這不是數學問題,而是資料定義不一致的問題

我實際處理過的狀況是這樣的,一份人員資料裡,出現了這些欄位:

🔹員工申請離職的日期

🔹最後上班日

🔹系統自動壓上任用結束的那天

🔹月底關帳時才靠人力補填的離職日

然後最讓人火大的是

🔹有些人只填一欄,有些全都填

🔹不同地區、不同系統、不同負責人有自己專用的日期選擇

🔹日期間互相矛盾,系統和 Excel 數字還不一樣

有沒有夠生氣,已經夠忙還加班了,還給我一堆不知哪一個才正確的離職日

我的處理邏輯

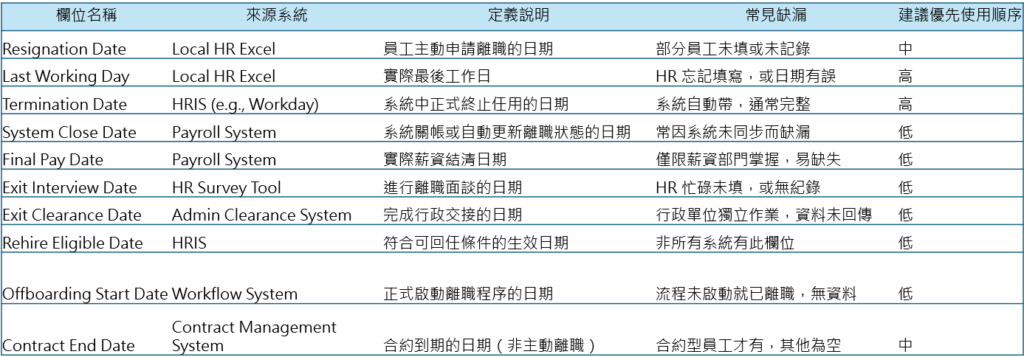

🟠 第一步:先盤點你手上有哪些欄位

我會先把資料欄位整理出一張對照表,標記:

🔹來源系統(HRIS/Excel/第一手/第二手)

🔹每個欄位實際代表的意思

🔹是否常有缺漏

哪一個才是我希望用來統一計算的「離職日」

🟡 第二步:決定「報表用離職日」的統一邏輯

通常我會優先使用:

正式中止任用的日期 → 實際最後上班日 → 沒有的話用系統結束日 → 最後才看申請日期

“正式中止任用的日期”才是最能反映人已經離開公司的時間點

切記:一定要確認並記錄「這定案是經過怎樣討論以及哪位主管所同意」,避免爭議

🟢 第三步:標記缺漏,追蹤品質

我會再加一欄簡單標註:

🔹有填離職日=OK

🔹沒填或填錯欄位=需要請人補足

這個欄位不是為了報表,而是讓我知道「這份資料能不能信」

我也會分享給 HRBP,讓他們知道資料是大家一起守護的

📊 為什麼這件事重要?

因為如果離職日定義不一致,你會發現:

🔹離職率每次算都不同,每一版本的報表數值永遠對不起來

🔹跨國報表更痛苦,各地 HR 都有自己的說法,誰說了算

🔹老闆質疑數據,你無法說出邏輯,只能說「我再查一下」

這時老闆一定覺得花了一個禮拜才拿到的資料不能用,HR都在做白工還浪費時間沒效益

📍 下週我們會繼續聊聊另一個容易被忽略的資料陷阱:

「誰才算離職員工?」

從人員狀態切入,重新思考分母怎麼定義